POSTSCRIPTUM

Этот доклад о Лескове прочитан мною 1 декабря 1913 г. в закрытом заседании Общества памяти Вл. Соловьева. Председательствовал Г.А. Рачинский. Присутствовали и участвовали в прениях Вяч. Иванов, Е. Трубецкой, С. Булгаков и др.

После доклада, долго спустя, Трубецкой укорял своих учеников, будущих «сменовеховцев» – Устрялова, Ключникова, что они не были на докладе: «Замечательный доклад! Какой язык! какая новизна мысли и темы!» Я повторял доклад в Москве, в виде публичной лекции, с благотворительной целью.

Дней через 5 после доклада изд–во «Путь» предложило мне написать монографию о Лескове для секции «Русские мыслители». Я работал над монографией в 1914–1915 годах. Война мешала, а революцию оборвала работу навсегда. Летом 1914 г. я ездил в Воронеж к секретарю Лескова П.В. Богословскому, работавшему с ним в 1890-х годах, будучи студентом. Он (в Воронеже он заведовал каким-то ремесленным училищем-приютом) много рассказывал мне об интимной стороне жизни Лескова. Я кое-что мог внести в этот текст. В 1915 году летом, живя в Михайловском, в калужской губ., я читал только что написанные главы по вечерам, за чаем, в присутствии Н.К. Метнера, который страстно любил Лескова. «В обмен» он играл на рояле свои «Сказки».

В 1916 г. я напечатал 2-ю часть доклада под заглавием «О религии Лескова» в киевском ж. «Христианская мысль» (кн. XI). Там туча опечаток.

В 1918 году какой-то издатель (уж не помню кто) предложил мне издать совершенно готовую 1-ю часть монографии. Я кое-что изменил в ней и сдал ему под заглавием «Весь в Россию». Ничего из этого не вышло.

В 1925 году – по случаю 30-летия смерти Лескова – М.А. Петровский предложил мне прочесть доклад о нем в Государственной академии художественных наук, в секции русской литературы. Я прочел – «Как работал Лесков». «Прели» Пиксанов, Цявловский, был Кашин.

Этим кончается история моего Лескова.

Он имел в свое время исключительный успех. О нем говорили как об открытии Лескова. Действительно, за много лет после Фаресова (1904 г.) это было первое громкое слово о великом писателе. Я отдался с упоением работе над ним – но……

Он никогда не будет окончен и никогда не выйдет из стен моей комнаты.

I.

«Меня поразило то обстоятельство, что он умер тихо, без агонии… Невольно приходило в голову, что он должен будет умереть в тяжелой агонии, мучительно и шумно отбиваясь от смерти…» – замечает один из немногочисленных авторов воспоминаний о Лескове . Человек, «мучительно и шумно» отбивавшийся от жизни, каким был Лесков, казалось, так же будет отбиваться и от смерти. Но было не так. По рассказу другого человека, еще не напечатанному, когда он пришел, через малое время после кончины Лескова, взглянуть на покойника, он был поражен великим покоем его гробного сна; не было печали, не было мучительного недоуменного прискорбия: просто захотелось стать на колени, преклониться радостному величию этой смерти. Лесков умер не так, как жил.

У Лескова была немирная душа, самочинная воля, самодумный ум. Ими Лесков создал себе большую, сложную, немирную жизнь, создал себя, неуемного Лескова, который ни в жизни, ни в творчестве не мог спокойно идти, переходить, останавливаться, приходить, а мог только отбиваться, бежать, падать, вновь бежать вперед или назад, – неуемного Лескова, который, бегая и отбиваясь, падая, пламенно желал шествовать, совершать прохождение, тихо творить путь.

У Лескова был «злой ум», – говорят вспоминающие о нем; для многих это было еще – «злое сердце», «злой талант». Кажется, из всех русских писателей он сумел вызвать к себе наибольшую злобу, самую крепкую ненависть. Его любил Толстой, но его не выносил Достоевский, самое имя его в течение десятилетия считалось русской интеллигенцией непристойным; Боборыкин, в юности своей поместивший в издававшейся им «Библиотеке для чтения» лесковское «Некуда», уже в зрелых годах публично каялся в этом грехе, оправдывая себя редакторской небрежностью.

Непристойно приводить те клички и оценки, которыми награждали Лескова уже в 90-е гг. Михайловский, Протопопов и др. Автобиографически звучат строки в очерках «Смех и горе»: «Меня только всю мою жизнь ругают и уж давно доказали и мою отсталость, и неспособность, и даже мою литературную бесчестность».

Ни к кому другому так не хочется применить двух старорусских слов: просты́ня – и жесточь. В этой немирной душе жила какая-то непрекращавшаяся тяга к тихости, почти к святости, к тому, что в древней Руси называли «просты́ня». Это – не простота, которая иногда бывает хуже воровства, это – всегда равное в себе разлитие в человеке тихого и верного благо-мыслия, благо-воления, благо-душия, которое редко дается, как природный дар и чаще всего христиански нудится. Лесков-то, создатель старца Памвы и кроткого отца Кириака, знал это жизненное состояние, завершением которого является не смерть, но «кончина живота нашего, безболезна, непостыдна, мирна». Но в нем же сторожко жило и то другое, для чего не подберу иного слова, чем древнерусское же «жесточь».

Это – не случайная жестокость, не внезапно вспыхнувшая злоба, не намеренное злобствование: все это проходит, укрощается, истаивает так же, как пришло, жесточь – преодолевается, исчезает только сменяемая чем-то уже окончательным, навсегда обуявшим человека – тою же простынею, тихостью, святостью. Этой смены, окончательно овладения души святыней, не произошло в Лескове. Он и сам знал это. Перед смертью он говорил: «Я знаю сам… Всю жизнь я был аггелом». Никого так не трудно полюбить, как Лескова, и никого так ни нужно полюбить, чтоб узнать, как этого «аггела», который, право, знал кое-что и об ангелах. И есть одно, что усиливает трудность подхода к лесковской необдержности, к его простыне и жесточи, к его аггелу и ангелу: в его алчной неуемности есть нечто от неуемности родившей его России, его простыня и жесточь – не совсем его: они – простыня и жесточь России, его аггелы и ангелы стоят не за плечами одного Лескова: они и за плечами России.

Он крепок, и он болен, как Россия. «Все недоделанное, ломанное, болезненное, переходное,– вспоминают о нем,– встречало его беспощадное осуждение. Ему импонировали только простые, мощные характеры, цельные натуры людей из народа, и с каким-то суровым вдохновением он нарисовал несколько таких почвенно русских типов, необычайно прекрасных по силе, оригинальности и правдивости.

Вся его обстановка, как и его язык, все, что составляло его жизнь, было пестро, фантастично, неожиданно и цельно в самом себе, как единственный в своем роде храм Василия Блаженного», – самый русский из русских храмов: восточный, как восточна Россия, покаянный («на крови») и вместе торжествующий (память Казани), как всегда покаянна и торжественна Россия, прибегающий под Покров Богоматери и вместе напоминающий о единственной возможной на Руси правде – правде из уст юродивого. И если молитву юродивого, самую русскую из всех молитв, молитву Благоразумного разбойника – «помяни мя, Господи» – хранили уста Лескова, то в плоти его, по верному замечанию знавшего его человека, – «была как будто капля крови Ивана IV, мятежного деспота с порывами к самоусовершенствованию, со склонностью к святошеству, но вместе с тем со способностью терзаться угрызениями совести и смиряться в религиозном экстазе».

Лесков – русский из русских. Нельзя представить себе Лескова без России, вне России; не могу себе представить и России без Лескова . Он грешен одними с нею грехами, слаб общими с нею слабостями, добр одною и тою же добротою, крепок одною и тою же крепостью, недугует одним с нею недугами, прибегает к Одному с нею Врачу. Иногда он ненавидит Россию так же, как она его. «Какой ужас! – восклицает он. – Мучительная, проклятая страна, где ничто не объединяется, кроме элементов зла». И он же молитвенно томится по русскому Христу, пламенно утверждает, что только на Руси видели Его действительный Лик.

И, когда говоришь о Лескове, часто теряешься, забываешь, о ком говоришь: о нем или о ней, о Лескове или о России. Скажут: но так говорить нельзя, не должно; тогда придется вообще не говорить: иначе говорить, говоря о Лескове, нельзя.

В сущности, Лесков ничего не понимал и не хотел понимать вне России. Его ненависть к нигилистам, яростная nihilistenfresserei, нигилистоедство, было прежде всего допетровскою ненавистью к иностранцам: нигилист для Лескова – то же, что немчин для древнерусского человека: это – нечто собирательное, общее для обозначения всего отпавшего от России, от православия. Лесковские нигилисты – изменники России: и прямые, помогающие польским повстанцам, и косвенные – изменяющие ей в ее явной и сокровенной вере, отпадающие от ее души, отвергающие то «во-имя», ради которого ей быть; – первый и важнейший грех нигилистов, по Лескову, не безбожие, не неисповедание имени Божия, а неисповедание имени России.

У Лескова – самая русская биография, у него русское детство, русская смерть, похожая на те святые русские смерти, которые описывали и он сам, и Тургенев, у него исконно-русское томление по житию, жажда превратить свою жизнь в русское праведническое житие. В «Очарованном страннике», в «Блуждающих огнях», в «Захудалом роде», в «Старых годах в селе Плодомасове» он рассказывает различные – но все такие русские биографии, в «Запечатленном ангеле», в «На краю света», в сказаниях из Прологов он пишет русские жития. «Соборяне» – борьба русского жития с русской биографией, смена «жития» – биографией.

И биография самого Лескова – быть может, самая русская из всех им рассказанных, вплоть до жажды вновь сменить уже «биографию» – житием, все равно каким: православным или толстовским. У Лескова дед – священник, с погоста «Лесок», бабушка – из купеческого рода, мать – дворянка, отец – чиновник, помещик, детство свое он проводит в крепостной деревне и в гоголевском городе, юношей поступает на службу в рекрутское присутствие, затем разъезжает по всей России в качестве агента англичанина Шкотта, управлявшего огромными имениями Перовского.

Он – в самой гуще России; до 30-ти лет он и не думает о писательстве: он только видит и слышит вокруг себя гоголевскую Россию и тютчевскую Русь: ту, по которой разъезжал в бричке Чичиков, и ту, которую «в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Исповедание этого Царя Небесного и исповедание России Лесков приобретает еще в детстве. Про свое детство он вспоминает: «Я всякий день смотрел, как солдат учили и как их били. Тогда это было в употреблении, но я никак не мог к этому привыкнуть, и всегда о них плакал» («Пугало»).

Няня, Любовь Онисимовна, учила ребенка науке всех старых русских нянь: «Никогда не выдавай простых людей, потому что простых людей ведь надо беречь, простые люди все ведь страдатели» («Тупейный художник»). «Рабий зрак» своего народа Лесков рассмотрел не хуже других, но он лучше других увидал, что в нем «сквозит и тайно светит». Реальную Россию, о которой он говорил: «повсюду была юдоль плача. Голод ума, голод сердца и голод души. И тогда уже всякий голод!» («Юдоль») – Лесков знал не хуже Салтыкова-Щедрина: его живой, острый, емкий ум хранил множество холодных наблюдений над нею, но у него были и заметы сердца об иной, реальнейшей России, в которой были не только страдатели дольнего города, но и ревнители Взыскуемого Града.

«Я дал читателю положительные типы русских людей», – говорил Лесков, и это правда: лесковские праведники, встреченные им на всех путях и тропах народной жизни, – конечно, те самые праведники, которыми стояла русская земля. Не поверить тут Лескову – значит прийти к невероятному заключению, что вся Россия исчерпалась Чичиковыми, героями Щедрина и мужиками Успенского, значит признать ложью тютчевскую Русь, Русь преподобного Серафима, Русь старца Зосимы, – и признать единой истинной Российскую империю городничих, Чичиковых и Держиморды.

Встреча с этой тютчевской Русью совершилась у Лескова в храме – молитвой и верой. Детская молитва Лескова – молитва всей крепостной Руси. Локотков, маленький кадетик, не пожелавший выдать своего товарища, ждет наказания поркой. Он «то поднимал глаза к небу, то опускал их вниз, дрожал, и, кусая до крови ногти и губы, шептал: «Под твою милость прибегаем, Богородица Дева» («Смех и горе»).

У Лескова молятся все, всегда: в горе, в радости, перед подвигом, перед страданием, дети, взрослые, рабы, господа, архиереи перед грехом, перед последней правдой.

Княгиня Протозанова, богатая помещица, узнав о злодействах Аракчеева, «во всю грудь положив на себя широкий крест, произнесла: – Упокой, Господи, бедных рабов Твоих, а нам прости, как мы это сносим» («Захудалый род»). В плену у туркменов, очарованный странник, новый Афанасий Никитич, богатырь Иван Северьяныч, молился так: «что даже снег инда под коленами протает и где слезы падали – утром травку увидишь», – молился о России, которой был лишен («Очарованный странник»).

В автобиографической «Юдоли» Лесков вспоминает молитву квакерши, тети Полли, приехавшей в деревню на голод: «О, какая это была минута! Я уткнулся лицом в спинку мягкого кресла и плакал впервые слезами неведомого мне до сей поры счастья…» Молитва рабской России, в которой была вся ее свобода и сила, все ее религиозное дерзание, весь ее восторг, восприняты Лесковым, это его – «просты́ня», которой он создал «На краю света» и «Запечатленного ангела»,– и ее он захватил в свою жизнь из детства.

«Меня поучили в гимназии,– рассказывает он о своем отрочестве и юности,– потом отвезли за 600 верст в университетский город, где я выучил петь одну латинскую песню, прочитал кое-что из Штрауса, Фейербаха, Бюхнера и Бабефа и на всеоружии своих знаний возвратился к своим Ларам и Пенатам. “Неужто же, – думал я, – ничто не переменилось в то время, когда я прожил так много: верил в Бога, отвергал Его и паки находил Его; любил мою родину и распинался с нею и был с распинающими ее!» («Овцебык»).

Ничто не переменилось и за всю жизнь Лескова. В этом отрывке – вся его жизнь, и как примечательно, что измена Богу сопоставлена здесь с изменой родине, потеря Бога – с потерей России, нахождение Его – с обретением Ее.

Деловой странствователь, Лесков был чужд романтике России, и эмпирическую Россию знал не хуже Чичикова, но он никогда не разлучался с мистикой России – светлой и темной. Неисчерпаемость лесковской фабулы, жизненной и творческой, есть неисчерпаемость русской фабулы – страшной, гневной, грешной и святой.

Лесков – живой сгусток этой фабулы, этого баснословия России, которое заставило Тютчева воскликнуть: «В Россию можно только верить» – все равно, – как в страшную сказку, в грешную чудесную повесть или в мудрое святое житие. Пуповина, которая каждого связывает с его страной и народом, у Лескова не только не порывалась – а он хотел ее в конце жизни порвать, – но только крепла, затвердевала.

Лесков – многоликий, многоличинный, как Россия, но все лики и личины его не от скудости, а от полноты, многообразия, от неутолимой жажды всего – грешного или святого – трепета жизни. Он весь – в боренье, у него «завидущие глаза» на жизнь: ему все мало, ему не жизнь, а жи́зней, и не две, а несколько. Как очарованный странник проходит он – и пусть хочет молиться Ангелу Благого Молчания: душа молится, а ноги сами странствуют к новому очарованию, которое от Аггела. Неожиданно для себя очарованный странник подходит – к принципиальному отрицалищу всякого очарования – к нигилизму.

Антинигилистические романы Лескова – непомерно затянувшаяся увертюра к великолепному произведению, ничем с ним не связанная, слабая, шумная; попросту скучная; но, однако, шумливая настолько, чтобы у большинства отбить всякую охоту знакомиться с самой оперой. Между тем нужно слушать самую оперу и потом, от нечего делать, познакомиться с ее увертюрой. Он и сам осознавал это: «Я сам о себе думаю, что обличительное мое творчество самое слабое. Мои Препотенские, Бизюкины, Термосесовы, Борноволоковы и другие нигилисты являются жалкими заплатами, а сила моего таланта в положительных типах».

Лесков «посмотрел на нигилистов тем острым глазком», который, по Розанову, есть принадлежность всякого русского человека,– и сглазил, творчески обрел на хилость русское нигилистичество. И дорого же обошелся ему этот глазок! Тургенев, западник, европеец, объективно «записал» русского нигилиста,– и ему отпущены грехи давным-давно: он все таки «свой». Для Достоевского с нигилизмом первее всего связан вопрос о Боге, для Лескова – о России. У Достоевского они – отщепенцы от Бога; у Лескова – от своего народа, отщепенцы не в народническом смысле, а в особом, лесковском: от русской полнокровной фабулы.

У Достоевского, отступая от Бога, они трагичны. У Лескова – комичны, ибо, разорвав пуповину, соединявшую их с Россией, они дрыгают ногами в безвоздушном пространстве, бьются, как рыбы на воздухе, как птицы в воде, а это смешно, хоть и жалко. Лесков горячо доказывал, что у него есть симпатичные нигилисты, добрые и хорошие: Лиза, Райнер – и это правда: эти – жалкие, остальные – смешные. Но ни жалости, ни смеха одинаково не прощают.

Реальных нигилистов Лесков знал, умел понимать и даже ценить больше Тургенева и Достоевского – написал же он защитительную биографию Артура Бенни, – но общее его отношение к ним – в лучшем случае благодушный полусмешок старого боярина над тоненьким бесерменом. Именно этого-то «острого глазка», этого-то жалостливого полусмешка и не простили Лескову, как давно простили Тургеневу его холодную толерантность европейца, ничему не удивляющегося.

Для полнокровной неуемной фабулы, какою была жизнь Лескова и какою он только и мыслил жизнь, какою он видел настоящую, матерую Россию, была слишком скудна, слишком бескровна, анемична, тесна та нигилистическая фабула, которую готовили они для России. Все герои, по мнению самого Лескова, «родились от нигилистки и жандарма» – родство не предвещавшее никакого богатства дальнейшей фабулы. «Удивительно, – восклицает Лесков, – как это Чернышевский не догадался, что после торжества идей Рахметова русский народ, на другой день, выберет себе самого свирепого квартального». Лесков предпочитал тысячи отдельных квартальных – грядущему единому квартальному земли русской.

Как для крупного, крепкого земле, могутного протопопа Туберозова только жалок и смешон Препотенский, так и для Лескова жалки и смешны эти укротители русской неуемности, но и так же, как для старогородского протопопа, для Лескова они были в конце концов докучны и несносны. Тогда стучал посохом протопоп Туберозов, тогда писал «На ножах», тогда портил нигилистами «Соборян» писатель Лесков. Верность и любовь и к собственной, и к русской фабуле, грешной и святой вперемежку, заставила Лескова проклясть тех, кто хотел унять ее, неуемную, медицинским скальпелем, освободив от полнокровия, вредного для здоровья, кто хотел упрятать ее, неукротимую, под рационалистический плэд: Лескову казалось, что Россия, подстриженная нигилистическими ножницами, как Самсон, утратит свою силу.

Один из героев Лескова утверждает, что ему был дан аггел в плоть. То же утверждает и сам Лесков о себе – и, ненасытимый жизнью, он любил ненасытных: тех, кто жаждет полнообразия греха или житейского волнения, чтоб сменить его полнообразием святости или неисчерпаемости святыни. «Красивые женские лица, нежные и томные, а рядом с ними – старинного письма образ или картина на дереве – голова Христа на кресте» (Гуревич).

Это – на стене лесковского кабинета, а на письменном столе постоянно лежали рядом Евангелие и Декамерон. Лесков был величайший знаток иконописи; один из употребленных им в «Запечатленном ангеле» терминов – «бирюзовость» вошел в обиход археологической науки; он был церковный книгочий, знаток церковного обихода, разыскавший впервые чин хиротописания, составленный при Павле I; приглашая к себе на именины друзей, он приглашает как на церковное торжество: «День иже во святых отца нашего Николы Студийского, Творца икон и списателя канонов, приходится сей год на чистый понедельник…» (Фаресов).

Но этот же человек был знаток русской демонологии, утонченный ценитель древнего вольномыслия и вольноправия, создатель таких образов сладострастия, которым бы позавидовали бы современные декаденты, настоящий «раб греха». Любитель и восхвалитель стоицизма, он вопиял в отчаянии: «Сатана ли, демиург ли порождает в нас любовь»! (Макшеева) – и когда же! – в годы своего толстовства. Вступая в полосу подлинного своего творчества, он влечется к прославлению полнообразия, буйства жизни, цветения всех ее сил.

Он создает в «Смехе и горе» князя Семена Одоленского, масона и либерала, который «водился с окрестными хлыстами»; сочинял им для радений песни и стихи, и участвовал в радениях, но в Бога не верил, с наслаждением расписываясь в официальных бумагах: «Холост, но детей имею».

«Воительница», Домна Платоновна, спит, зашиваясь в мешок, от злых страстей. Великосветская дама рассказывает о слабости своей прачки и, соболезнуя, обобщает эту прачку – до русской женщины: «это она наша бедная русская бабья плоть, а не то, что эти, какие-то куклы из аглицкой клеенки».

Очарованный странник Иван Северьяныч, дожив до старости, попав в монастырь, все еще ждет – и знает, что его не минут грешные очарованья. Самоволец Плодомасов укрощается женскою любовью,– но сколько иных, не укрощенных, томимых, обидимых ею! Страстнáя фабула буйства русской плоти, образ русского аггела в плоти, претворявшаяся Лесковым из жизни – в творчество и из творчества – вновь в жизнь, завершается у Лескова целым учением о русском грехе, откуда открывается далекий еще образ русского же ангела во плоти, русской праведности.

У этого учения есть свой особый обряд – чертогон, участником которого Лескову случилось быть в юности («Чертогон»). Его дядя, в замкнутом отовсюду ресторане, устраивает безумный, нестерпимый кутеж и после пьяной, нелепой, страшной ночи, отрезвев и умывшись, едет в монастырь – «пасть перед Всепетой и о грехах поплакать». Там, в храме, перед иконой, он воздыхает:

«Не поднимусь, пока не простишь меня! Ты бо един свят, а все мы черти окаянные»,– и зарыдал. Да ведь так зарыдал, что все мы трое с ним навзрыд плакать начали: – Господи, сотвори ему по его молению». Монахини говорили про него: «он духом к небу горит, а ножками-то еще в аду перебирает» («Чертогон»).

Этот рассказ Лесков заканчивает знаменательными словами: «Он меня ввел в добрую веру народную, с этих пор я вкус народный познал в падении и восстании».

«Вы знаете, отчего у русских так много прославленных святых и тьмы тем непрославленных? – спрашивает герой Лескова. – Это все оттого, что здесь еще недавно было так страшно жить, оттого, что земная жизнь здесь для благородного духа легко и скоро теряет всякую цену» («Смех и горе»).

Тайна связи святости и греха: сейчас просто разбойник, через мгновенье – уже благоразумный разбойник, сейчас просто блудница – через мгновенье: уже у ног Иисусовых, сейчас гонитель – через миг апостол,– мучила Лескова всю жизнь, была его постоянной христианской темой, была тайной его жизни и его творчества: сейчас – аггел в плоть, чрез миг – «Запечатленный ангел», сейчас – демонология, чрез миг – Христология.

Вкус к падению и восстанию – лесковский вкус: не точнее ли сказать: русский вкус. Почти житийный по силе и вере, рассказ о старовере, пронесшем икону Ангела по мостовой цепи через Днепр, родился у Лескова из рассказа о действительном случае: о плотнике, пронесшем по этой цепи штоф водки: это чисто лесковский творческий путь. Лесковский вкус – не вкус ли Константина Леонтьева: лесковский Декамерон, лежащий рядом с Евангелием, стоит леонтьевского Вольтера, читаемого вслед за псалмами Давида.

Семидесятые годы – самые неуемные, грешные годы Лескова, но это и самые православные его годы, это годы – «Соборян», «На краю света», «Запечатленного ангела». Как для Достоевского, для Леонтьева, для Тютчева, православие было для него примирительным елеем, который, укрощая, давал несравненный творческий аромат мятежным волнам его жизни. Монастырь только еще строится в душе, на шумно-цветущей почве, но «вкус к восстанию» уже обуял душу, и это – вкус к православному сознанию и творчеству, это – томление по житию, взамен «жизни».

Как Туберозов, Лесков хочет навсегда сказать себе: «жизнь уже кончена; теперь начинается житие». «Во мне любить нечего, – пишет он в одном письме, – а уважать и того менее: я человек грубый, плотяной и глубоко павший, но не спокойно пребывающий на дне своей ямы. Лучшего во мне ничего нет, а за это уважать нельзя». «Своя яма» Лескова и его восстания из ней – тайна его биографии, но не тайна его творчества. Его преисполняет чувство Христа; она переживается в том же аспекте нищего Христа, в котором увидел его Тютчев и знал Достоевский, это чувство преисполняет все его «На краю света», достигая там почти исповеднической силы.

Самое народно-русское прошенье молитвы Господней, которое Ключевский считает выражением всей русской истории и веры, – «да будет воля Твоя» – становится единственным прошением Лескова. О том, что пишет в эти годы Лесков, можно сказать так, как он сказал об одном писателе, в неизданном письме к протоиерею П.А. Преображенскому: «По местам есть проникновения поражающие, но возможные только у человека, имеющего и дерзновение, и нежность веры».

Он живет как в монастырской келье, он почти приучает себя к монастырю во всем: в одежде, пище, занятиях. Он погружен в изучение православной мистики, он в переписке и общении со многими деятелями православия, его молитва – ко Христу, Лик Которого – Лик Ангела благого Молчания. Он издает книгу извлечений из Священного писания и – верный своей неуемности – вступает в полемику с редстокистами на защиту православия. Редактору «Православного Обозрения» он сообщает – в неизданных письмах – свои планы борьбы, и в них – весь Лесков.

Редстокистов он называет «заблудившимися детьми». «”Дети” уже кое-что прослышали, но не знают како будет сие? И впрямь скажу Вам, трудно это уладить, чтобы и дело раскрыть, и правду сказать, и самолюбие если не уважить, то пощадить. Думаю, что они (очерки) должны бы читаться и должны принести пользу в том смысле, что станет виднее: что им хочется и что им надо. И Христос, спросив первых пошедших за ним, говорил: “Что вам надобно?” Надо, чтобы и Церковь у него поучилась. Впрочем, применяясь “духу века сего”, где остро режу, там обычного комплиментного мазка вслед подпускаю». И еще: «В третьей статье я перехожу в свой жанр – сценарио. Тут будут нововеры разных сортов и каверзы различных деморализаций».

Богослужение, обрядность, быт православия, его плоть, то, чем оно крепко земле, восхищают Лескова. Он становится знатоком старообрядчества, защищая его право на свободу исповедания;– и это любование великолепием быта православия остается в нем навсегда: нужно читать, с каким восторгом сообщает он Шубинскому, редактору «Исторического Вестника», о какой-либо редкой находке из церковной старины, о «феатре духовном» – о чине хиротонии при Павле!

«Написаны “Соборяне” превосходно,– сам признается Лесков в годы толстовские. – Это красота одна…» Писательский метод Лескова так же своеобычен, как и он сам. «Голован написан вдоль, но теперь надо его пройти впоперек» – пишет он Шубинскому. После прохождения впоперек, его произведения вылеживались месяцами в письменном столе. Самый самочинный, самовольный, многоликий из русских писателей, он хранил на самом деле один лик: старателя и страдателя за художественное слово, за веление художника. «Выпусков не могу потерпеть никаких, ни на одно слово, – гневно грубит он редактору, весь в нужде и безденежье. – Повесть еще немного не закончена и притом она в самом примитивном виде, т.е. вся измаранная. Ее надо переписать, выправить и еще раз переписать. Это у меня так делается. Иначе вещь не в своем виде».

Он взыскательный художник к тому, чего еще не взыскивали в его время. «”Гора” столько раз переписана, что я и счет тому позабыл, и потому это верно, что стиль местами достигает “музыки”. Я это знал… Я добивался “музыкальности”, которая идет к этому сюжету, как речитатив. То же есть в “Памфалоне”, только никто этого не заметил, а между тем там можно скандировать и читать с каденцией целые страницы».

Лесков не простец, но утонченник стиля, но это потому, что утончена, многообразна, многоличинна русская речь и русский язык. У Лескова-писателя – все свое и ничего своего: все от народного богатства. «Постановка голоса у писателя заключается в уменье овладеть голосом и языком своего героя и не сбиваться с альтов на басы. В себе я старался развивать это уменье и достиг, кажется, того, что мои священники говорят по-духовному, нигилисты – по-нигилистически, мужики – по-мужицки… От себя самого я говорю языком старинных сказок и церковно-народным в чисто литературной речи».

Лесков исполнил завет Пушкина: он действительно учился языку у просвирен – только не московских, а всероссийских. «Ведь я собирал его (язык) много лет по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и монастырях. Говорят, что меня читать весело. Это оттого, что все мы: и мои герои, и сам я имеем свой собственный голос». Генерал пришел просить Лескова «составить присягу» в старинно-русско-библейском стиле; Лесков просил неделю на размышление: мне надо о стиле попросить совета Максимова и Горбунова».

У Лескова, как языколюбца, есть особая стихия языка, радость, почти сладострастие языкотворчества. У него мысль и образ ревнивы к языку – такому же неуемному, как все в Лескове: от тихих словес старца Памвы, от важного просторечия мемуаров княгини Протазановой – до языка странников и скоморохов,– все ручьи и ручейки русского словесного многоводия льются и шумят у Лескова. У него есть язык высокой мистики и холодного атеизма, язык жития и дамский causerie, древнего святого и древнего лупанара. И этот языкотворец, послушник народной речи и народной неуемности, этот взыскательный художник проклинал свое писательство. «Сколько раз можно было возненавидеть литературу и предать проклятию того гуся, пером которого я научился писать по-русски».

Он с суровой радостью любил рассказывать о том, как гневный Достоевский кричал отцу Мережковского, принесшему на просмотр стихи своего сына: «Чтобы быть писателем, нужно прежде всего страдать!... Кто сам не страдал и не хочет страданий, тому лучше чиновником сделаться!». «Писатель – это мученик,– утверждал Лесков. – Мне подозрителен писатель, никогда не выносивший на своей груди гнева толпы». На письменном столе его лежал камень – символ дара, полученного его писательством. Небоязнь этого камня – была камнем, с которого ни разу не сходил Лесков. В этом отношении в нем было что-то от протопопа Аввакума, от его неистового исповедничества. Иногда бывала в нем даже радость – искусственно вызывать на себя это метание камней – какое-то исступленное сладострастие писательского мученичества.

И для этого мученичества самодумно и неукротимо создавал он поводы и причины.

_______________

В биографии Лескова обычно признаются две его измены: нигилизму и православию. Первому он изменил, перейдя к Каткову, второму – к Льву Толстому; улики первой измены – «На ножах», второй – «Полунощники» и толстовствующие сказки. Но Лесков никогда никому не изменял в действительности; он только был Лесковым. Он писал Шубинскому о знаменитом нашем историке церкви: «О Голубинском вернее всех отозвался некто таким образом: “он треплет исторические источники как пономарь поповскую ризу, которую он убирает после служения”. Сейчас еще целовали, сейчас чувствовали, как с ее “ометов каплет благодать”, а он ее знай укладывает… Грубо это, но ведь он знает, что под нею не благодать, а просто крашенина с запахом от пота».

Этот «запах от пота», эту «просто крашенину» Лесков чувствовал от всего: от православия, так же как от толстовства, от нигилизма, как от консерватизма. «Благодать» православной ризы – это у него старец Памва, Соборяне, архиерей и Кириак, скоморох Памфалон и Запечатленный ангел, «пот и крашенина от этой ризы» – это «Мелочи архиерейской жизни», «Поповская чехарда», «Полунощники»; благодать нигилистического пледа – Лиза Бахарева и Райнер, пот – герои «На ножах»; благодать толстовского зипуна – девушка из «Полунощников», некоторые из легендарных первых христиан, пот – «непротивленыши», на которых он собирался писать «второе некуда»; благодать квакерского одеяния – «Юдоль», пот и крашенина – «Великосветский раскол».

Терпигорев в шутку называл Лескова «Его высокопреподобием ересиархом петербургским и ладожским».

«Огненные глаза его смотрели проницательно и как бы заглядывали в душу»,– сообщает Макшеева: Лесков и заглянул в душу православия, когда того возжаждала душа его, но он же посмотрел на него и хитрым, немножко бесовским, лесковским глазкóм – и тогда увидел в нем только поповский пот и крашенину. В этом – страшное у Лескова: сейчас – глубокозрящие очи, через мгновенье – остро высматривающий глазок. Таким глазком подсмотрены «Поповская чехарда», «Полунощники», и, когда торжествовал глазок, Лесков бывал несправедлив к собственному творчеству и делу: он сердился, когда ему хвалили «Соборян» и «Ангела». Он сердито писал г-же Микулич: «О “Соборянах” говорите правду. Они “вам ближе”. Во всяком случае, теперь я бы не стал их писать, но я бы охотно написал “Записки расстриги” и, может быть, еще напишу».

Записок он не написал, но расстригой прослыл – в связи с увлечением идеями Л. Толстого. Это было последнее и бурное увлечение Лескова: увлечение Толстым больше, чем тем, что шло от Толстого, но увлечение до самозабвения и самоуничижения. Лесков «не позволял при себе даже хвалить Толстого: “Это не цыганская лошадь, чтобы его нахваливать”». Про себя он утверждал: «Говорят, что “я следую за Толстым”. Это и правда: я сказал и говорю, что я давно искал того, чего он ищет, но я этого не находил, потому что свет мой слаб. Зато, когда я увидел, что он нашел искомое, которое меня удовлетворило, – я почувствовал, что уже не нуждаюсь в своем ничтожном свете, а иду за ним, и своего ничего я не ищу и не показываюсь на вид, а вижу все при свете его огромного светоча».

В другом письме он пишет: «Толстой есть для меня моя святыня на земле: “священник Бога живого, облекающийся правдою!” Он просветил меня… Я нашел смысл только в этом разумении и в нем успокоился и свой фонаришко бросил…»

Лесков вступает на путь рационалистической аскезы, он делается на старости послушником несуществующего рационалистического монастыря. И гневно карает он все, что не вмещается в устав этого монастыря. Вот что читаем в неизданных воспоминаниях г-жи А. Куприяновой: «Я как-то сказала Лескову, что люблю псалмы. Он говорит: “Что вы! это нечто возмутительное: “зубы грешника раздроблю!” И сделал соответствующий жест рукой». Это сказал и сделал, конечно, послушник рационалистического монастыря, а не знаток древнеславянского языка и православия Лесков. Там же читаем: «Он любил парадоксы. Как-то вздумал доказывать мне, что Иуда был отличный человек».

Писатель, создавший столько чудесных детских образов, передавший столько теплейших детских молитв, он говорит теперь о детях: «Я могу любить Толстого, Золя, Ренана, но за что я буду любить эти бессознательные существа? По большей части они злы, еще в пеленках кусают грудь, которая их питает» (Макшеева).

Его меткие, блестящие письма – сменяются мертвенными прописями на тему заповедей с частицами «не»: не пей, не кури, не охоться и т. д. Он проповедует полное воздержание, он сам вегетарианец, он волит себя к беззлобию и опрощению. Он смиряет себя, просит останавливать в минуты гнева и осуждений: огромная работа его сильного ума и крепкой воли к концу жизни выразилась, по словам Вл.С. Соловьева, «в подчинении своей кипучей натуры правилам воздержания и бесстрастия». Лесков самообвинял себя: «Я сам не на своей стороне», – писал он. И ко всему припев, вопль какой-то про себя и Толстого: «У него огромный факел, а у меня маленькая плошка… Я тороплюсь за ним».

«Без православия вся наша народность дрянь»,– говорил когда-то славянофил Кошелев. На Лескове как бы оправдалось это: отойдя от православия, он отошел от России, она стала для него «дрянью». Он кричит: «Да что вы все говорите о России? Об этом ли надо думать!» Но он думает о ней упорно и тяжко, и вот некоторые из его новых дум о России, раздумий над тем, что подсмотрел его глазок: «Не могу себе простить, что я никогда не усвоил себе французского языка в той мере, чтобы на нем работать, как на родном. Я бы часа не оставался в России и навсегда. Боюсь, что ее можно совсем возненавидеть со всеми ее нигилистами и охранителями. Нет ни умов, ни характеров, ни достоинства… С чем же идти в жизнь этому стаду?»

Это говорит Лесков, создавший десятки образов русского ума, и характера, и достоинства, – Лесков – неуемный языкотворец мечтает писать на французском языке! Поистине: тяжело рационалистическое послушание! «Через 50–100 лет мы так всем опротивеем, что будем иметь дело с европейской коалицией». Это – почти то же, что выкрик писаря из его «Продукта природы»: «Ах, вы сор славянский, ах, вы дрянь родная!.. О, если бы у меня был орден!.. С настоящим орденом я бы один целую Россию выпорол!» Россия – дрянь, дрянь – и русская литература.

«Ф.Ф. Фидлер хорошо делает, что знакомит европейцев с русскими поэтами, но он не хорошо сделал, что назвал книгу “Русский Парнас”, ибо Парнаса у нас нет, а самая фантастическая из русских гор есть Лысая гора. Да худо и то, что в той книге нигде не переведен самый основной русский мотив: “Ты с–н сын, комаринский мужик”».

Рационалистический постриг довершен: лишь византийство, псалмы Давида – «нечто возмутительное», Россия – «дрянь родная», народ – «славянский сор», Русский Парнас – Лысая гора, сам Лесков – плошка и фонаришко, Толстой – маяк.

Для чего же понадобился этот постриг? Плотяной, по собственному определению, грешный и неуемный Лесков, как его Иван Северьяныч, был томим полнообразием жизни. Его ум – тот русский ум, который определил Вяч. Иванов:

Своеначальный жадный ум,

Как пламень, русский ум опасен:

Так он неудержим, так ясен,

Так весел он и так угрюм.

Такой ум – такова и душа, такова и жизнь. Какое-то «буйство бытия» переживал Лесков; творчество своей судьбы выпадало у него из рук, и вместе с тем властно требовало оформления жизни, из жизненного хаоса требовало создания жизненного космоса. В Лескове было смутное сознание, что нести свою судьбу, можно только творя ее формы, логизируя свою жизнь, неустанно призывая Логос в душу и разум, подчиняя ему волю. Динамическая сила лесковской личности и жизни была велика, но это всегда была сила центробежная: ей должно было отвечать и центростремление, жизнехранительный процесс мудрого самоограничения в личности и творчестве, процесс кристаллизации своего «я». В жажде этой кристаллизации Лесков прибег к православию: темы отца Памвы есть темы Логоса: «И Свет во тьме светит» – величайшая проблема христианской святости. Воссоздание души как космоса из природной данности души как хаоса есть процесс Логоса в человеке, процесс освящения личности – рождение христианского святого.

Πάυτα δι̉ αύτου̃ ε̉γέυετο, καί χωζίς αύτου̃ ε̉γέυετο ούδέ ε̉́υ – «Вся Тем быше и без Него ничесоже бысть еже бысть». Личность не погашается, но восполняется до полноты божественной, не укрощается, но возводится до кротости. Что Лесков знал этот путь, тому свидетельство гениальный образ старца Памвы в «Запечатленном ангеле». Но Лесков не вынес, едва коснувшись творчеством, трудности этого пути: подчинение Логоса в себе, вечный завет православия, был оставлен им по необычайной трудности, всеконечной отрешенности этого пути. Лесков поверил в иной, более широкий путь.

Он захотел не преображения своего полнообразия в полноту богосвященную, но сведения этого полнообразия – к однообразию, совершив над своей мистической и жизненной полнотой рационалистическое обрезание. Тягость и бесконечная ответственность мук своего полнообразия была ему невыносима, и сделать с собою что-нибудь было неизбежно, но, убоявшись подвижничества, логизации личности, он выбрал легчайшее: ее рационализацию, упрощение – в Толстом, предпочел – достижению простоты во Христе. Он убоялся не монастыря, но устава: выбрал монастырь с уставом легчайшим.

И было еще одно, почему он не боялся своего выбора. Уходя от православия, он верил, что не уходит от Христа: для него невозможно было, как для Толстого, поставить знак равенства между Христом и Эпиктетом. Ему казалось, что крещенный во Христе, он не облекся еще во Христа. Это облечение во Христа, мнилось ему, легче сделать вне Церкви, чем в Церкви. У Фомы Кемпийского есть мысль: «Когда ищешь во всем Иисуса, Иисуса и найдешь непременно, а если самого себя ищешь, то себя самого и найдешь, но для своей погибели». Это всецело относимо к Лескову: везде и во всем он искал Иисуса, и если уходил в рационалистический монастырь, то верил, что и там служат Господу Иисусу.

Задыхаясь, прыскаясь озоном, со скульптурной глиной на сердце (она умиряла боль) он кричал посетителю: «Вы на службу лезете! Когда же для славы Господа моего, Иисуса Христа, жить-то?» И эта жажда Христа, боязнь дохнуть без Него, исповедание Его, «когда дыхание множит муки», не было истреблено в Лескове ничем и никогда: у него в сердце, как у дьякона Ахиллы, «билось верно», как бы ни колебался и ни мятежил его ум. Но помог ли ему рационалистический монастырь, спас ли своим подневольным единообразием?

«С удовольствием читал Лесков статьи Вл.С. Соловьева против Льва Николаевича, – сообщает Фаресов, и восторгался по несколько раз словами Вл. Соловьева против непротивления. «После того, как мы расстались с Вами, – пишет Лесков Шубинскому, – я имел ужаснейший припадок астмы и удивляюсь, как жив остался. Думаю, что это я повредил себе, споря о Соловьеве. Дух не выносит этого множества несчастных людей». «Несчастные люди» – те, кто не понимали значения деятельности Вл. Соловьева.

«По его собственному слову, в нем вновь просыпался «художественный бесенок», а этому приятному бесенку приходилось читать такие письма Л. Толстого про повесть «Гора»: «Сказка очень хороша, но досадно, что она, если бы не излишек таланта, была бы лучше»… И жив не только бесенок, но и глазок смотрит по-прежнему: «Эта травяная пища и резиновые галоши, сдается мне, те же очки и плэды в 60-х гг.» «Толстовцы немножко чище нигилистов. Толстовцы, как мои нигилисты, родились от нигилистки и жандарма». «Они все вопросы себе делают: есть ли мясо или нет; ходить ли в ситце или носить посконь; носить галоши или сапоги…» И грозится самодум Лесков с прежней жесточью: «Вы те же нигилисты… Садись и пиши на вас второе некуда».

Не выдержав форм принятого послушания, Лесков не выдержал и самого существа послушания. Покорный, он роптал, смиренный, он отрицал смирение. Все принял и, приняв, все хочет возвратить, сам возвращенный к своей неуемности.

«Уничтожить брак, уничтожить страстную и грешную любовь – ему казалось это посягательством на самую жизнь, которую он любил всем своим существом. И роптал и за глаза спорил вслух с тем, кого называл своим учителем.

«Он хочет, и толстовцы и другие, – говорил он один раз, – он хочет того, что выше человеческой натуры, что невозможно, невозможно, потому что таково естество наше. Я знаю сам. Всю жизнь свою я был аггелом. Я творил такое, что… никто не знает этого. И теперь я старик, я больной, и все-таки такое во мне кипит, что я и сам сказать не умею – как и что… Они мне снятся – сны страшные, которых нельзя словами описать. И кто знает, что это? и зачем, почему и откуда? Назвать ли это чувственностью? Но что такое чувственность? Кто скажет?.. И зачем она мне? Ничего мне не надо, ничего я разумом своим не хочу,– ищу покоя душе своей, а что-то мучит и мучит меня…» (Гуревич).

«Сатана ли, демиург ли порождает в нас любовь»,– вопиял он. И затем, хватаясь за сердце, задыхаясь, перебивая самого себя, прыская себе в лицо озоном, расстегивая странную кофту на теле, громко и с бесконечной тоской восклицал: «О Господи, Господи!»

А через три месяца уже «лежал на своем письменном столе, как павший воин на щите, старик, одетый в домашнюю блузу со сложенными на груди руками и с мягким, успокоенным выражением лица» (Макшеева).

В завещании Лескова есть просьба, вероятно, написанная в величайшем Христовом мире, доступном этой немирной душе и гневному уму, – просьба, столь разнствующая от посмертной просьбы Толстого: просьба о кресте на могилу. «Прошу никогда и никого не ставить на моей могиле никакого иного памятника, кроме обыкновенного, простого, деревянного креста. Если крест этот обветшает, и найдется человек, который захочет заменить его новым, пусть он сделает и примет мою признательность на память. Если же такого доброхота не будет, значит, и прошло время помнить о моей могиле».

II.

Лесков пишет в одном из писем к Шубинскому: «Вы первый и долгое время единственный ценили этот рассказ – “Скоморох Памфалон”, – стоивший мне особого труда по отделке языка и по изучению быта того мира, которого мы не видали и о котором иосифовский “Пролог” в житии Св. Феодула давал только слабый и самый короткий намек. Я над ним много, много работал. Этот язык, как и язык “Стальной блохи”, дается не легко, но очень трудно, и одна любовь к делу может побудить человека взяться за такую мозаичную работу. Но этот-то самый мозаичный язык и ставят мне вину и заставили меня его немножечко портить и обесцвечивать».

В этом письме хорошо показаны две художественные стихии Лескова – языкотворчество и легендотворчество. Он поистине творитель новой действительности, которая по-новому живет и по-новому говорит. Язык Лескова – это его язы́ки, на которых говорит не он, а творимые им легенды. Легенду нельзя пересказать, нельзя изложить: ее можно только складывать, соучаствовать в ней, быть не только ее создателем, но и самому как-то создаваться ею.

Нельзя рассказать о скоморохе Памфалоне, пересказать про Памфалона, нужно надышаться одним воздухом с ним, нужно быть внутренно-действенно соучастником той действительности, в которой он живет, той веры, которую он исповедует, того греха, которым он грешен, той правды, которой он праведен. И мало здесь быть только соучастником в творчестве, в художественном созидании: нужно в жизни и действенности заключать в себе, хоть потенциально, скомороха Памфалона и старца Кириака, чтобы стать соучастником их легенды.

Правда всякой легенды – есть правда соучастия в эмпирически-далеком; проекция себя – вовне, в иной действительности и действенности, более действительной для данной личности, чем та, которая ему имманентна. У Лескова была неутомимая потреба в легенде: его творческая легенда переходила нечувствительно в легенду его личности и жизни; он осознавал и выявлял себя в действительности легенды; он восполнял себя легендой в более действительной действительности; порою договаривал в ней о себе; проживал в легенде какую-то непрожитую или недожитую в эмпирике половину своей жизни, может быть, самую важную.

У Лескова все легенда, всегда легенда. На «Очарованном страннике» можно было бы научно проследить зарождение и научную жизнь легенды; в «Импровизаторах» Лесков прямо-таки показывает динамику современного народного легендотворчества. В легенде Лескова есть три легенды: нигилисты – праведники – святые. Нигилистическая легенда наименее интересна, ибо в ней наименее соучаствует он сам. В легенде не смеются над теми, кто в ней соучаствует, а Лесков смеялся. Вторая легенда Лескова чрезвычайно значительна: это легенда – о христианах без Христа, о праведниках, не знающих имени своей правде. В этой легенде – добрая половина самого Лескова. Третья легенда – с нею связаны величайшие достижения лесковского творчества и самые последние устремления Лескова-человека – легенда о святых, та легенда, которая вытесняет своею действительностью – действительность всякой иной легенды в жизни.

Смысл этой троякой легенды в одном: жизнь жаждет пришествия Бога, того вхождения в жизнь и человечество, с которым апостол дает обетование: «Будет Бог всяческая во всех»: жизненная полнота есть бесконечная скудость, доколе она не восхочет полноты Божеской; преисполнение, насыщение мира Богом – первенцом Христом – есть то, к чему тянется и чего жаждет многомятежная лесковская легенда.

Нигилистическая легенда Лескова обнажила, довела до предела человеческую попытку устроиться без Бога: не желающий Бога, хотящий устроить и успокоить человечество без Бога – тем самым изъемлется не только от Бога, но и от человечества. Идея безбожия есть, иначе, идея внечеловечия, бесчеловечия, отпадения от человечества, поставления себя вне человека, утеря человеческого лица. Тот, кто скажет: «Sine Deo sum», тем самым лишается права сказать «Homo sum». Знаменитая формула «Der Mensch ist, was er isst» приобретает страшный смысл: ей соответствует образ лишенного человеческого лица Навуходоносора, пасущегося на лугу и поедающего траву. У Лескова ей соответствует замечательный образ Шерамура, «чрева ради юродивого».

В Шерамуре лесковская легенда упростила, довела до последней простоты, но и до последней ясности идею человека, освободившегося от Бога. Шерамур – нигилист, эмигрант, замешанный в политическом деле. Это – циник от нигилизма, дошедший до всяческого опрощения. У него нет речи, есть только отдельные слова, нет мыслей, чувств, есть одно чувство.

«– Вы роман пишете. – Но я теперь ничего не пишу. – Вот как! значит – сыты».

Другая сцена:

«– Это что? – Одеколон. – Зачем нужен? – Обтираюсь им. – Зачем же такая низость? – Кому же это вредно? – - Еще спрашиваете: лучше бы само пожрали, да другого накормили».

Третья:

«– Сколько, по-вашему, рубашек можно иметь человеку? – Одну. – И будто у вас всего одна? – Нет; у меня ни одной».

Четвертая:

«– Что же в институте вы больше учились или больше читали? – Больше всего жрать было нечего, а иногда и читали».

Для Шерамура нет вопроса о Боге, как для нигилистов Достоевского, у него нет вражды к Богу, как не может быть у того, кто реализовал бы в себе нигилистическую формулу: «Der Mensch ist, was er isst». Богу просто не осталось никакого места ни в человеке, ни в природе, нигде. Шерамур возвращается к миру, над которым не было еще шестого дня творения. Он вне истории, вне культуры. Он вполне свободен от бытия человеческого. Поэтому у него нет к Богу ни человеческой любви, ни человеческой же вражды. Он даже благосклонен к Евангелию:

«– Все прочитали?

– Все.

– Что же понравилось Вам?

– Разумеется, мистики много, а то бы ничего. Почеркать бы надо по местам. – «Ничего», должно быть, потому, что и там есть кое-что про жратву».

Он – эмигрант, замешанный в каком-то политическом деле, но ему чтó до революции – это ведь дело человеческое, а он ушел от лика человеческого. То – человеческое сложно и мучительно, а ему нужно простого, первичного.

«– Вы революционер? – Ну, вот еще? Жрать всем надо, вот революция. В революцию хорошо, – кто большого роста. – Это почему? – Потому что маленького никто не послушает.

Для революции, по Шерамуру, нужно уметь «ругаться» – т.е. опять-таки проявлять нечто от человека.

– А вы разве этого не можете? – Нет, не могу. – А жрать? – Могу».

Он даже может выть, подражая голодному волку: ведь ему так легка и понятна эта волчья несложность и нéсыть. В этом весь его «бунт». Накормили – и нет уже ничего, полное nihil: Шерамур кончает тем, что делается проприетером, женясь на француженке-рестораторше: «Он сидит grand mangeur’–ом и жрет всегда хорошо». Нет ни бунта, ни Бога, ни человека, ничего, nihil, меньшее, чем зоологический вид.

Этого nihil испугался другой лесковский нигилист: Овцебык. Он всячески приспособлял Бога к человеку, делал его поудобнее, поспокойнее, поприемлемее для человека. Бог тяжел потому, что слишком заставляет человека восходить к Сыну Человеческому: ведь человеческое – только несовершенное, недостаточное Божеское. «Господи, выйди от меня, я человек грешный!» – молится один человек у Лескова. «Без него-то, конечно, полегче…»

Пооблегчить Бога, приспособить Бога к человеку, чтобы немножко полегчало, если уж нельзя совсем добиться легкости быть без Бога,– вот мысль Овцебыка: Бога не выкинешь из мира, тогда пусть он хотя посторонится, хоть не повсюду встречается. Но Овцебык терпит полное крушение: он убивает себя Иудиной смертью. В найденных после него бумагах находят выписку из Платона: «Бог есть мера всех вещей и мера совершеннейшая», и страшные строки, обращенные к себе самому: «Васька глупец! Зачем ты не поп? Зачем ты обрезал крылья у слова своего? Не в ризе учитель – народу шут, себе поношение, идее пагубник. Я тать, и что дальше пойду, то больше сворую».

Тут, в этих двух образах, Шерамура и Овцебыка, Лесков дошел до самого острия нигилистической легенды, но, обнаружив его, он навсегда ушел к другой легенде: не Богоразрушения, но Богоискания и пребывания в Боге. Величайшая заслуга Лескова – эта его Божественная Легенда.

У него сложена целая повесть русской веры, дополняющая такую же повесть Достоевского. У него все верят, но верят так же многолико, своеобычно, своедумно, своемучительно, как верил сам Лесков. У Достоевского Бог мучит и его самого, и его героев: легенда Достоевского – легенда русского Богомучительства, легенда Лескова – легенда Лескова – легенда русского Богохранительства.

У Достоевского нет ровного горенья, нет тишины, у него вечные пожары человеческого духа, возникшие от церковной свечи, от православной лампады; у Лескова эта свеча только освещает, лампада только теплится, не опаляя и не поджигая. У Достоевского – знамения Божия – посвящения: мятеж и дерзновение против Бога же; у Лескова – кроткие мятежат смирение, и все – равно помазуются в тишине. Без Достоевского мы не знали бы русских ночных борений, полуночного ужаса; без Лескова не услышали бы тихой заутрени русской веры, когда тихнут ночные борения и кротко благодарят вновь Показавшего Свет. Из Молитвы Господней Достоевский мучительно возносил прошение «избави нас от лукавого»; Лесков не отпускал с уст другое: «Да будет воля Твоя», – и оба повторяли одними устами: «Да приидет царствие Твое».

Лесков едва ли не ближе всех подошел к тайне русского православия – не тогда, когда оно порождает мятеж веры, а тогда, когда оно дает тихое осенение земли верою, – творчески раскрыл многое в нем, создав художественную легенду православия.

Древние христиане, подвижники Луга Духовного, Прологов и патериков, русские святые, архиереи, миссионеры, старообрядцы, священники, нищие, странники, юродивые, православный народ – все вошли в эту легенду. Лесков умел строить повесть, где главным действующим лицом является икона, мог подметить многие оттенки в восприятии Христа у детей, дикарей, атеистов, грешников. У него есть родство с Ключевским: он так же православен в художестве, как Ключевский в истории, у них обоих редчайшее, почти гениальное чутье к православию, они пишут православным пером. Сердце и вина русской истории – для Ключевского, русского бытия – для Лескова, одна и та же: Христос.

Эту сердцевину Ключевский видит сквозь все зло русской исторической эмпирики, Лесков – чрез всех аггелов русской и собственной жизни. Поэтому вторая легенда Лескова – о праведниках во зле, христианах вне Христа, нечувствительно сливается с его последним сказанием – о святых. И если архиерей объяснил ему «все православие», то дикарь и понял, действительно, «все православие»: смысл того понимания Христа, которое обнаружил дикарь, есть смысл единственного слова нашего: Спас.

Этого слова нет ни на каком языке, ни у одного из христианских народов, и в этом слове, действительно, «все православие». Больше приблизить к себе, больше и проще подойти к Сыну Божию – нельзя: Он не Судья, не Владыка, не Царь всяческих, Он не Спаситель, Он – просто Спас. Это такая же разница, как между строгим словом Матерь – и детским: мама; и Pater noster русский народ переводит – не на словах, а в душе, – не Отец наш, а Батюшка наш: этого «Спаситель Батюшка» тоже нет ни на одном языке. Существующее миссионерство для о. Кириака – грех, потому что оно предполагает, что дикари вовсе лишены Сына Божия, так как удостоверяет отсутствие Сына Божия из части творения; на самом деле Он – в них присутствует, хотя они не научены еще исповеданию этого присутствия.

Научившись от дикаря этому поистине вселенскому православию, не оставляющему в мире ни единого сердца без Христа, архиерей, архиепископ Ярославский Нил, опять-таки исповедует православие в великолепной молитве: «Ей, гряди, Христос, ей, гряди Сам в сие сердце чистое, в сию душу смиренную; а доколе медлишь, доколе не изволишь сего… Не мне ставить в колоды ноги его и преследовать его стези, когда Сам Сын написал перстом своим закон любви в сердце его и отвел его в сторону от дел гнева. Верю, что Ты открыл ему Себя, сколько ему надо, и он знает Тебя, как все Тебя знают».

«Край ризы Христовой», за который держится дикарь, есть именно тот край, за который держится весь русский народ.

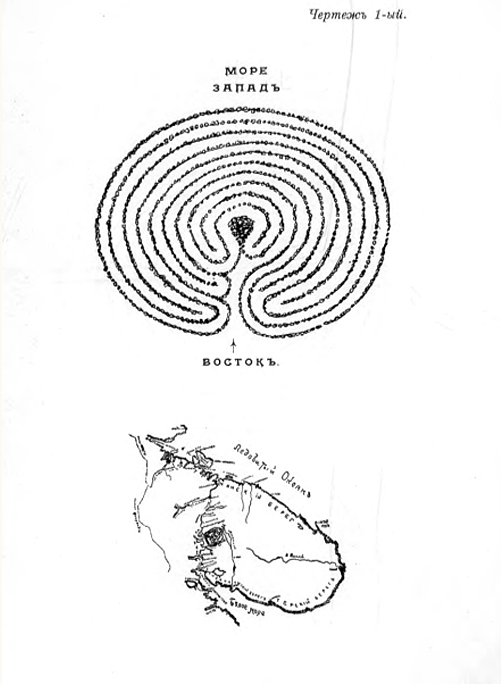

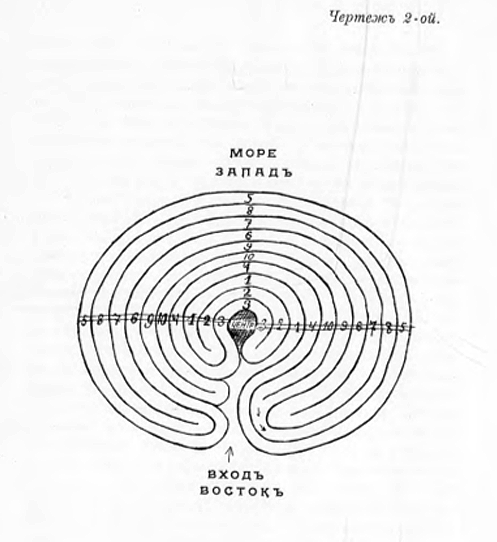

Глубоко таинственны некоторые факты его религиозной жизни. Лескову принадлежит очерк «Сошествие во ад», где он указывает на то, что иконы Воскресения писались в Древней Руси на сюжет «Сошествия во ад».

На этой иконе из десяти изображений – «Положение во гроб», «Выведение Адама из ада» и т.д. – четыре изображают благоразумного разбойника: 1) Христос вручает крест разбойнику; 2) видя крест у разбойника, огненный серафим отмыкает врата рая; 3) разбойник в раю беседует с Илией и Енохом; 4) разбойник в раю встречает святых во главе с Предтечей, после него входящих в рай. В иконописи нет случайностей. В этом выделении благоразумного разбойника из всего сонма святых есть особый смысл, как будто иконописец хотел сказать: таковых есть Царствие Небесное, таковые первенствуют в нем.

И это глубоко-православно: в смирении есть величайшее дерзновение, последний ученик Христов на земле, разбойник, – первый святой в раю. Христианство есть религия «малых сих», а самый малый из малых – разбойник. Но в его прославлении не будет великого соблазна лишь тогда, когда мы поверим вместе с лесковским архиереем в то, что всецелостного неведения Христа в мире не было вовсе, никогда и ни у кого, что всему человечеству дан край его ризы и всякий держится за него, только не сознавая, за что он держится, и лишь ослепительно засиявший в руках разбойника край этот стал явно видим для всех, стал символом христианства «малых сих»: благоразумного разбойника, мытаря, блудницы.

Пр. Нифонт исповедовал именно эту веру: «хоть блуд сотворю, а от Христа моего не отступлю». И обычай древних отцов благодарить Господа за каждое свое падение и грех, – о котором, когда узнаешь, не можешь не соблазниться, – весь исходит отсюда. Христос неотступен от человека; поверивший в неотступность, неистребимость своего греха, там самым придал ему бòльшую реальность, нежели самому Христу с его благодатью: нужно или отступиться от неотступности греха, неведения Христа, самого преступления, или отступиться – от Христа. «Со Христом и в аду хорошо», – учит другой подвижник, и это опять утверждение неотступности Христа от человека, и отсюда это бесстрашие, дерзновенность «малых сих».

«Он победил страх, – учит детей учитель Коза. – Нет страха! Даже я! Я победил страх! Его здесь нет. Здесь трое нас и кто между нами… Страх? Нет, а наш Христос!» («Томление духа»).

Таинственным светом осиявает это христопонимание всю жизнь, все бытие человеческое и природное. Бог исчезает в человечестве не для того лишь, чтобы избирать немудрое мира для посрамления мудрого. Христос разрушает всю этику, всю мудрую человеческую постройку своей нравственности и блага. Христос не просто делает вычитание греха из добродетели в жизни разбойника – он прямо зачеркивает все; в религии единица может быть равна миллиону, в этике единица всегда равна единице; этически разбойник должен добру, долг его не погасим ничем, кроме им сделанного добра же; этически преисполнены правдивой и честной человеческой этики те работники из евангельской притчи, которые пришли работать в первый час, ропщут и вопиют против этой несправедливости, и этически правы они: это вопль человеческой этики против попрания ее Божественной Неправдой – религией; религиозно же разбойник должен был сделать только то, что сделал: вздохнуть – и вся сумма его этического долга истребилась разом, зачеркнута, и не просто, а с огромным плюсом перед огромной числовой величиной.

Религия всегда несправедливость, произвол, обида: так она воспринимается людьми; этика – вся на справедливости, на счете и учете; организованный этический учет есть право, а от него – государство. Религия – и паче всего христианство – не терпит учета: в ней всегда последние будут первыми: фарисей наказан за учет, хотя он, действительно, ведь подает бедным, ходит в храм и отдает на него десятую часть своего имущества, и хотя мытарь остался мытарем, за что, вероятно, осудил бы его сплошь этичный Толстой. Божественный произвол, с человеческого аспекта, религии, и в особенности православия, понимали, как никто, Достоевский и К. Леонтьев, тогда как вовсе не понимал Толстой. Глубоко понимал его и Лесков, который во многом родствен именно К. Леонтьеву и Достоевскому. Тут, в этом понимании, Лесков бывает дерзок, антиномичность религии и христианства у него выявляется с исключительной силой. Бедная человеческая этика – кантовский долг – тут презираема вполне и всецело; тут все на Божий, Христов произвол, и ничего на людское этическое усмотрение, ничего на практический разум.

Митрополит Филарет за пьянство лишил места одного попика. А за него явился ходатайствовать в сонном видении преподобный Сергий. В другой раз в том же видении митрополит увидел страшные тени самоубийц, теснимых бесами, вопившими: «Терзайте их: теперь нет их молитвенника». Попик, спрошенный митрополитом, на вопрос, за кого он молится, повинился: «виноват в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше себя жизни лишить, я всегда на святой проскомидии за без покаяния скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь». И рассказывающий этот случай поясняет: «он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них создателю докучать, и Тот должен будет их простить». – «Почему же должен?» – «А потому, толцычеся; ведь это от Него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с».

Это не Лесков выдумал: это православный опыт, это – опять-таки «все православие». В древних рукописных синодиках (см., напр., опубликованный профессором Шляпкиным в сб. «Привет», Спб., 1898 г.) есть много столь же дерзновенных молитв. А о дерзновении грешных вот что читаем в любимом православными подвижниками «Алфавите духовном»: «кто кроток сам в себе, но робок в Божестве, тот лев и агнец в едином существе». У православного подвижника-старца находим: «бездерзновенный нрав есть дерзновение в молитве ко Господу». Дерзят отцу, матери; холодно-вежливы с чужим, посторонним.

Вся Россия дерзит, молясь: «Спас-Батюшка, Боженька». Но не в этой ли ее дерзости – вся ее сила? Избави ее Бог тут от вежливости! И эту молитвенную дерзость в смирении и дерзость смирения Лесков любит, знает, не упускает никогда случая ее исповедовать. «Если некоторые желают приблизиться к оному ведению Духу, – учит Св. Исаак Сирин, – то пока не отрекутся от всего душевного, и от всяких изворотов его тонкости, и многосложных его способов и не поставят себе в младенческий образ мыслей, дотоле не возмогут приблизиться, хотя мало, к ведению духовному».

«Младенческий образ мыслей» дает младенческую простоту, младенческую дерзость прошения. У Лескова подслушано много русских дерзких молитв. Полуюродивый Пизонский, сея весною зерна, молит возрастить их на долю всякого «благословляющего и неблагодарного», а протоиерей Туберозов, услышав эту молитву, восклицает: «Я никогда не встречал такой молитвы в печатной книге, Боже мой, Боже мой! Этот садил на долю вора и за него молился. О, моя мягкосердечная Русь» – дерзко-молитвенная Русь: ее мягкосердечие – дерзость всецелого полагания на Христа, ее этика – благая дерзость о Христе.

Мещанина Данилку, смолоду воровавшего кресты с памятников, поймали и укоряют в святотатстве. Диакон Ахилла замечает: «– Ну какой там святотатец. Это он с голоду. Пусть он домой идет». На замечание, что его заступничество неуместно, он замечает: «Отчего же за бедного человека, который с голоду… апостолы класы исторгали…» – «Да что вы это? Вы социалист, что ли?» – «Ну какой там “социалист”! Святые апостолы, говорю вам, проходя полем, класы исторгали и ели».

Ульяна Петровна, бессребреница-помещица, «при рассказе о всяком преступлении замечала: «Бог с ними! Богу судить зло человеческое, а не людям. Это не нами, не нашими руками создано, и не нашим умом судится. Никто не украл. Взял кому нужно было; ну и пошли ему Бог на здоровье» («Обойденные»).

И опять, в этой дерзости Лесков весь в православии: «Древний Патерик» повествует о великом Макарии Египетском, что святой, застав у себя в келье грабившего вора и не узнанный им, он помогал вору навьючивать скот своим добром, а другой старец пошел догонять ограбивших его келью разбойников, чтобы дать им не взятую ими вещь. Дерзновение смирения одно воздвигает чудо. Зенона, сдвинувшего молитвой своей гору, спрашивают: «Кем ты, Зенон, наставлен и утвержден в твоей вере?» – «Я в ней еще совсем не наставлен», – ответил Зенон» («Гора»).

Лесковские праведники – какие-то дети, дерзящие и докучающие Христу просьбами и молитвой. Они сами часто не знают ни правды, ни силы своей молитвы. Они как бы сами участвуют в самопогребении, в том, чтобы их зерно умерло, ради Христа как бы вычеркивают себя от Христа, помнят только первую часть обетования: «последние да будут первыми»: помнят только это одно «исповедание» и считают грехом помнить о второй половине обетования.

«Разве ты не знаешь, – говорит один из них, – что нужен сосуд в честь и нужен сосуд в поношение». Они – все сосуды в поношение. Эмпирическая личность должна быть убита, ибо это вовсе не личность, а лишь личина той личности, которая созидается на основании Христовом, личина того лица человеческого, которое обретается от Лика Христова. Они – все юродивые, все «буйи мира сего» потому что все жаждут уничтожения эмпирической личности своей: чем я менее соучаствую в своем случайном «я» моей земнотворной личности, тем более я творю свое истинное «я» – свое «тело духовное».

Безграничная дерзость юродства в том и состоит, что юродивый проходит как бы путь некоего последнего нигилизма, низводящего личность земнородную к небытию, к полному nihil, чтобы, прикрываясь от земли и земного, как личиной, этим небытием, создать за него твердыню «тела духовного». Концы сходятся с началами: он становится как бы Шерамуром, у которого также нет лица человеческого, и все свелось к полному nihil, в которое укрылось все, что образовывало эмпирическую личность.

Но, разрушив ее, чрева ради юродивый не создает никакой иной, кончает небытием; тогда как Христа ради – юродивый разрушает свою эмпирическую личность, уже сияет «пакибытием» в Личности – от Лица Христова утвержденной. Как бы в шапке-невидимке проходит юродивый по земле – и торжествует одновременно свое подлинное и решительное бытие, которое укрыто от земли личиной греха и безумия.

У Лескова все христиане – тайные или явные строители твердыни своей личности за лесами полнейшего самоуничижения. «Я еще очень глуп, – говорит у Лескова св. Герасим, – я вот с зверями живу, а с людьми совсем жить не умею». «Я самый обыкновенный грешник, – говорит чудотворец Данила, – и провожу мою жизнь в ежедневной житейской суете и в хлопотах». И Лесков – в точном согласии с древне-православным учительством – заставляет столпника Ермия сойти со столпа и пойти учиться христоведению у скомороха Памфалона. Памфалон говорит ему: «– Я себя сам оставил без спасения, и пусть так и будет». – «В чем же твоя вера?» – «Я верю, что я сам из себя ничего хорошего сделать не сумею, и если создавший меня Сам что-нибудь лучшее из меня сделает, ну так это Его дело». Последний соблазн святых – гордость своей непорочностью – побеждается здесь – как бы уходом от Бога, от Христа, как бы самоотстранением себя от участия в Его деле; в действительности же, неимоверной верностью Его Силе и Лику.

Эта всюдусущность, единственность, неизбежность Христа для мира и человека настолько приближают Его к человеку, что Он становится поистине «стоящим за плечами». Точно весь мир впадает в детство и по-детски, каким-то вторым и уже окончательным младенчеством, встречает Христа. Это младенчество Христоощущения в мире Лесков заимствует у народного сознания – у народного религиозного опыта, и, не боясь укоров в славянофильстве, исповедует русского Христа.

Но «русский» – здесь не только детский, Христос, соответствующий тому «младенческому образу мыслей», который величайший тайнозритель христианства, Исаак Сирин, считает неопустимым условием «ведения Духа». Тот отдалительный путь ко Христу, о котором выше шла речь, оказывается самым близким: приближает Христа, ставит Его за плечами. И в этом поставлении Христа за плечами человеческими есть подлинное осознание Его Богочеловечества, Его – «с человеки поживе».

Роднись со Христом! – вот завет русского православия, или, словами его подвижника, «находить родню в Боге, в ангелах, в святых, в совести, в Божьих рабах, в людях убогих, в страдальцах, – найдешь родню во Христе».

Отец Кириак рассказывает архиерею о своем детстве. За школьную шалость его ждало наказание розгами, и ребенок спрятался в бане, под полком, – и стал молиться: «Господи! Хоть нельзя, чтобы меня не пороть, но сделай, чтобы не пороли…» – «тут вдруг на меня чудной прохладой тихой повеяло, и у сердца как голубок тепленький зашевелился, и стал я верить в невозможность спасения как в возможное, и покой ощутил и такую отвагу, что вот не боюсь ничего, да и кончено!..» Да ведь как я, владыка, Его чувствовал-то! Как пришел-то Он, батюшка мой, отрадненький! Удивил и обрадовал. Сам суди: всей вселенной Он не обхватит, а, видя ребячью скорбь, под банный полочек к мальчонке подполз в дусе хладе тонке и за пазушкой обитал».

Этот рассказ архиерей – сам Лесков – сопровождает таким заключением: «Я более всяких представлений о Божестве люблю этого, нашего русского Бога, который творит себе обитель «за пазушкой». Тут что нам господа греки ни толкуй, а не они нам Его открыли: не в их пышном византийстве мы обрели Его в дыме каждений, а Он у нас свой, притоманный и, по-нашему, попросту, всюду ходит, и под банный полочек без ладана, в духе хладе тонка проникает, и за теплой пазухой голубком приоборкается».

Этой простоте Бога, этой последней простоте человечности Божества человек отвечает полным, совершенным смирением. Тайна православия есть тайна смирения; тайна смирения – тайна дерзновения: простота Бога, этот полочек, под которым Он является, крайнее вочеловечивание Его, приобретается неимоверным смиренством человека. Бог прост там, где смирен человек, смирение вочеловечивает Бога, Бог «Свой» у человека, когда человек «свой» у Бога и чужой себе.

«Очень небольшой старичок в колпачке, и видно мне даже, что в поясу у него топор заткнут, а на спине большая вязанка дров, и вышел он на полянку; подышал, подышал часто воздухом, точно со всех сторон поветрие собирал, и вдруг сбросил на землю вязанку, и, точно почуяв человек, идет прямо к моему товарищу…

– Куда ты нас ведешь?

– Я, – говорит, – никого никуда не веду, всех Господь ведет».

Это – старец Памва из «Запечатленного ангела», но это же – старец Серафим из Жития Серафима Саровского. И вот еще из жития – Памвы-Серафима.

«– Ах нет, брате, я не смирен: я великий дерзостник, я себе в небесном царстве части желаю.

И вдруг, сознав свое преступление, сложил ручки и, как малое дитя, заплакал:

– Господи, – молится, – не прогневайся на меня за сию волевращность: пошли меня в преисподнейший ад и повели демонам меня мучить, как я того достоин».

Такой Памва-Серафим – а где же православие, как не в нем? – по словам рассказчика, «демонов всех из ада разгонит или к Богу обратит. Они его станут мучить, а он будет просить: «жоще терзайте, ибо я того достоин».

Каждый православный крещен в такое смирение, приводящее к простому Богу, крещена в него и Россия, но еще не облечены оба, и тут права лесковская жажда: себе – жития, России – Руси. Как Лицо, освобожденное от личины, вожделеет стать Ликом Святого, так жизнь человека, освобожденная от аггела, вожделеет стать житием, так Россия, освобожденная от своего аггела, от личин лжи и отпадения от Христа, вожделеет стать Русью.

Человек, народ, мир томятся по всеединству во Христе, по Лику Христову. Этого единства, этого Мирового Лика ждет от Мира Христос, ибо тогда явит Всецелостно Лик свой. «Я это в сердце моем чувствую, что крестует бо ся Спас нас ради того, что мы Его едиными усты и единым сердцем не ищем».

Молитва смиренства к простому Богу, к Христу, «за пазушкой теплой» – Серафимова молитва, молитва всего православия – достигает величайшего дерзновения тогда, когда становится вселенской молитвой, за всех и вся, за всецелостное включение мира в полноту Христову, за каждую былинку, и за всю плоть мира. Этой молитвой – христианнейшей из молитв – Лесков кончает «На краю света», и в немеркнущем свете ее дерзания – тают, как воск от огня, все аггелы его собственные, наши русские и общечеловеческие.

Кто мог вознести эту молитву, тот вознес ее от всей страны своей, от всей веры своей, и тот воистину не странен в стране своей и верен вере своей, ибо вознес эту молитву за весь мир.

«…о. Кириак перевел дух и опять зовет:

– О, доброта… о простота… о любовь! О радость моя!.. Иисусе!.. вот я бегу к Тебе, как Никодим, ночью; вари ко мне, открой дверь… дай мне слышать Бога, ходящего и глаголющего! Вот... риза Твоя уже в руках моих… Сокруши стегно мое… но я не отпущу Тебя… доколе не благословиши со мной всех.

Люблю эту русскую молитву, как она еще в 12 веке вылилась у нашего Златоуста, Кирила в Турове, которого он и нам завещал «не токмо за свои молитися, но и за чужие, и не за единые христианы, но и за иноверные, да быше ся обратили к Богу». Милый старик мой, Кириак, так и молился: – за всех дерзал: «всех, говорит, благослови, а то не отпущу Тебе!» Что с таким чудаком поделаешь?

С сими словами потянулся он – точно поволокся за Христовою ризою, – и улетел. Так мне и до сих пор представляется, что он все держится. Висит и носится за Ним, прося: «благослови всех, а то – не отстану». Дерзкий старичок этот своего, пожалуй, допросится; а Тот по доброте своей ему не откажет. У нас ведь это in sancta simplicitate, семейно с Христом делается. Но понимаем мы Его или нет, об этом толкуйте, как знаете, но что мы живем с ним запросто – это-то уже очень, кажется, неоспоримо. А Он попросту сильно любит».

Москва, 1913, 24–29 ноября (на день Св. Нектария Печорского)

________________________

Доклад о Лескове был опубликован в журнале "Москва" (2011, № 2).

Публикация подготовлена А.А. Аникиным, А.Б. Галкиным, А.В. Лукьяновым по рукописи и машинописи, хранящимся в РГАЛИ, фонд 2980, оп. 1, №№ 157, 158. В ряде случаев, включая цитаты, сохранены авторские написания, в т.ч. отличающиеся от современных норм, – для передачи точного смысла. Слова, подчеркнутые С.Н. Дурылиным, сохранены так. К основному тексту статьи автор дал, вероятно, в начале 1930-х гг., краткое предисловие, назвав его «Postscriptum»